シリーズ「ジェンダーフリー・パーソン」

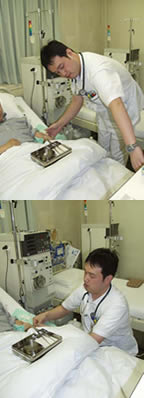

第3回 看護士

看護婦は女性の仕事というイメージが強いようですが、男性の看護士もわずかずつ増えてきています。全国の看護士の就業者数は1万7,807人(98年度調査)。看護職総数の3%ですが、精神科や手術室など活躍の範囲が限られがちだった従来に比べ、昨今はその活躍範囲が広がるとともに期待が寄せられています。今回は、病院勤務12年、看護士資格を取得して5年目の向田悟さん(32歳)にご自身のライフストーリーと仕事ぶりを語っていただきました。

「へぇー、男でもそういう仕事をしている人がいるんだ」

この前、中学生たちと話す機会があったのですが、僕が看護士だというと、何人かからそんな反応が返ってきました。やはり、今なお「医師は男性、看護婦は女性」のイメージが強いようですね。でも、看護の仕事は興味とやる気のある人がやるべき専門職。女も男もいた方が患者さんにとっても有利だと僕は思うんです。

たとえば、先日、闘病中の男性の患者さんからバイアグラの話をもちかけられました。まじめな性の相談だったのですが、そういった話は女性の看護婦にはもちかけにくいでしょう?

「技士」の職務に限界を感じ、23歳で看護学校へ

僕が看護士になったのは、実家が美容院だった影響もあって、人と接する仕事がしたかったから。白衣を着る仕事への憧れもあり、医師になりたいと思ったんですが、学力的に無理。それならばと専門学校で遺伝子工学や医療電子工学を勉強して病院の透析室に勤めました。臨床工学技士の資格制度ができる前のこと。「技士さん」「助手さん」と呼ばれ、透析機器の準備などを担当したんですが、働くうち、業務範囲にジレンマを感じるようになった。透析中に血圧が下がる、意識がなくなるなどの患者さんの急変に際し、足の位置を高くしたりのちょっとした医療行為もできないんです。医療の世界は完全な資格世界。待遇的にも、当時勤めていた病院では、看護婦・看護士の給料を「1」とすると技士は「0.6」くらいでした。

働きながら受験勉強をし、看護学校に入学したのが23歳の時。看護学校に通いやすいようにと、勤め先も学校近くの病院に変わって、初めの2年間は准看護科、後の3年間は高等看護科に働きながら通いました。

キツかったですよ、その頃。高等看護科1年の時に結婚し、翌年には子どもが生まれましたから、勉強と仕事、それに家庭を両立させなければいけない。実習の期間は働けないので経済的にも大変で、奨学金と給料をプールしてどうにかやり過ごしました。

准看護士の資格を得てからは、勤め先の病院で、看護婦の指示の下で患者さんに氷枕を入れたり食事介助をしたりと、仕事の範囲が広がっていった。28歳で高等看護科を卒業して国家試験に合格。念願の看護士資格を取得しました。