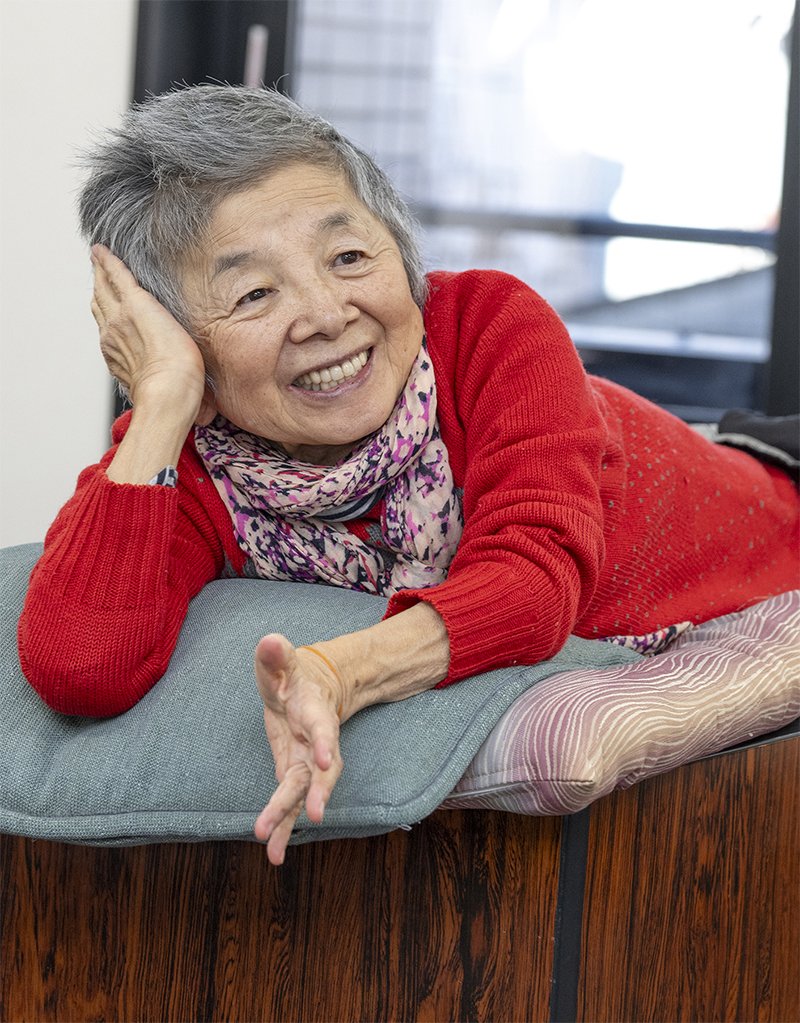

ピアカウンセラー・安積遊歩さんに聴く ~「助け合う」という人間の本質を取り戻そうよ

2025/05/09

「骨がとても脆い」という特性を持って生まれた安積遊歩さんは、「生まれた時から世界の見え方が健常者とは違っていた」と言います。遊歩さんが見てきた世界とは、そして健常者が生きる世界とは。脳出血で半身麻痺という障害を持つことになったライターがインタビューしました。

聞き手・構成 社納葉子

ピアカウンセラー・安積遊歩さんに聴く

「助け合う」という人間の本質を取り戻そうよ

~「比べる、評価する、争う」優生思想と経済の論理を超えるために

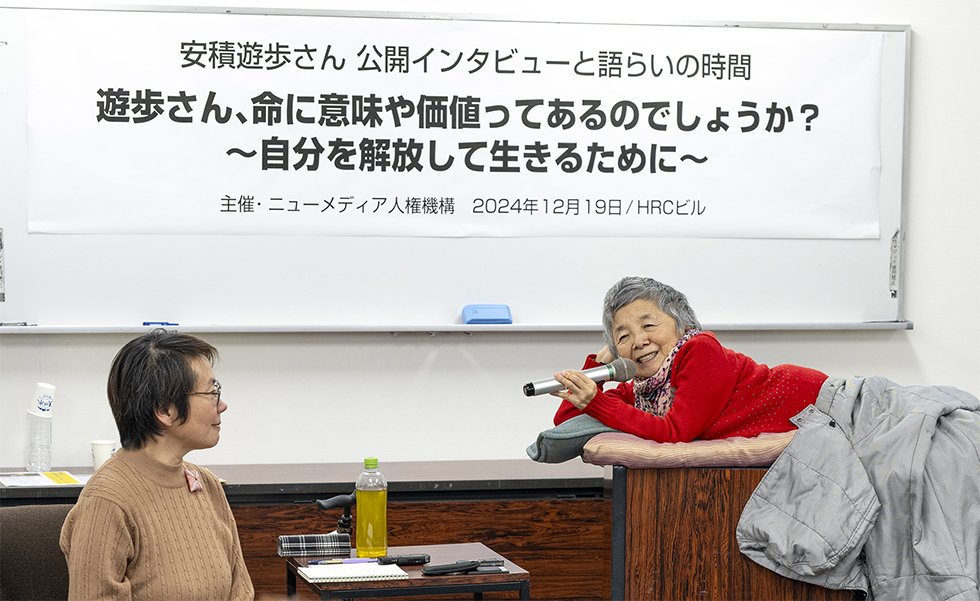

2024年12月19日、大阪HRCにておこなった公開インタビュー

『遊歩さん、命に「意味」や「価値」ってあるのでしょうか?

〜自分を解放して生きるために』を構成しました

障害者と健常者とでは「世界の見え方」がまったく違う?

――安積さんにインタビューするのは2006年に続いて2度めです。私は2022年に脳出血で倒れ、右半身麻痺の障害者となりました。身体も人生も大きく変わったと同時に、社会と私の関係や社会の見え方も大きく変わりました。特に、障害者になった自分を「情けない」と真っ先に思ったことがとてもショックでした。なぜ自分は大きな病気をして障害を持った自分のことをそんなふうに思ってしまうんだろうとずっと考えています。

今日はそのことを踏まえて、安積さんにあらためてお話を聞きたいと思っています。

安積: 前回のインタビューは当時暮らしていた東京都国立市のシェアハウスで受けたんですよね。今は札幌に住んでいます。12月の札幌は特に、気温がマイナス10度に近くにもなります。寒い中や雪の道を車いすで歩くのは本当に大変なんですよ。大変なのは、車いすを押す介助者もです。

私は社納さんと違って、生まれたときからこの身体です。とても骨が折れやすいんです。社納さんは障害者になってから世界の見え方が大きく変わったと言ったけど、私生まれたときからこういう体なので、最初から健常者の人とは世界の見え方が全然違うと思ってます。命に対する感性が敏感である必要があったと言えるかもしれません。 とても小さなときから「自由とは、生きるとは何か」を非常によく考えられる命だったし、最近はよく「死」についても考えます。「生きる」があれば「死ぬ」もあるんだよなと思って、どんなふうに死にたいかをデザインしようと思っています。

――生まれたときから生きることをずっと考え続けてきた...。具体的には?

安積: 人間の記憶力ってすごいと思うんですよ。生まれてきたあかちゃんは、迎えてくれた人たちからの愛を感じられれば、「五体満足かどうか」「男か女か」といったことに気を取られることなく生きる喜びを感じ、それは「自分を生きる力、喜び」として記憶されます。

若い頃からそう思いたいなと思っていましたが、娘を生んで本当にそうなんだと実感しました。娘も私と同じ骨折しやすい身体に生まれましたが、周りの人を愛し愛される中で育ち、自分の生き方を自分でデザインしています。今はニュージーランドに住んでいます。

――娘さんがニュージーランドに移住したきっかけは?

安積: 2011年3月11日に起きた東日本大震災です。私の故郷は福島なので、50年くらい前から福島原発のすさまじい問題性、差別性に意識がありました。なので原発爆発に意識が集中したんです。

同時に私と同じ身体を持つ娘のことも考え、原発のない国であるニュージーランドに娘を連れて避難し、3年間ニュージーランドに住みました。そうした経緯があって、娘は今もニュージーランドに住んでいます。

健常者とは世界の見え方がぜんぜん違うと言ったことにも通じるんですが、私は自分の命を守るために何が必要かということにとても敏感です。今、日本には54基も原発があります。こんな小さな国に...。

私はずっと、いつどこで原発が爆発するかわからないと思ってきました。だからニュージーランドに初めて行ったとき、肺の奥から呼吸できている感じがしました。多くの健常者は命に対する感性が敏感でなくても生きていけますよね。それは「幻想」だと思うんだけど。

「評価」や「経済」の価値観に苦しむ私たち

――私が障害者になって衝撃を受けたことの一つに「働かざるもの食うべからず」という価値観を自分がしっかり内面化していたことがあります。仕事は少しずつ再開しましたが、以前の3分の1以下しかできません。それを「情けない、このままではだめだ」と思ってしまう。食事をしていたら自分の中から「稼ぎもないくせによく食えるな」という声が聞こえてきて、衝撃を受けました。これって何でしょうか。

安積: この社会は人やその身体を定期的に評価しますよね。その人ごとの、違う個性を持った身体を喜ぶ状況は本当にありません。評価とは、違いを見つけては痛めつけること。

私は障害者運動に出会って、20代の初めに親元から出て暮らそうと思いました。収入はないから、何の疑問もなく生活保護と年金を受給するつもりでした。ただ、当時はそれに反対する親が多いことは障害者運動をしている仲間から聞いていました。だから親をどうやって説得しようかと考えてたんですが、その心配は不要でした。

うちの父親はシベリア抑留者で、教職員組合にもいましたがレッドパージで教員にはなりませんでした。だから世の中の常識には馬鹿げたものが多いという意識がありました。父に「生活保護を取って家を出る」と言ったら、「おとうちゃんも税金払っているんだから、お前が(生活保護を)もらうのもいいだろう」という感じでなんの問題もありませんでした。

「健常者ってまったく大変だね!」と何度も驚いた安積遊歩さん

今の社会は、今のありのままの身体や生まれたときからの身体、人と違う身体をもつ自分から世界を見るということがなかなかできないんですよね。 社納さんの心の中で聴こえていた「稼げないくせによく食えるな」みたいな言葉に対して、私の中にあるのは「当たり前じゃん、食べるに決まってんじゃん。食べなきゃ生きられないのだから」です。

生きるために食べていいに決まっているんですよ。それが私たちが作ってきた社会の意味なのに、「働かざるもの食うべからず」という価値観が一人ひとりの心の中にあるなら戦争の時代よりさらにひどいかもしれないね。

――また、病気をして障害者になり、私はとても貧しくなりました。お金がなくなったことで自分の人としての、あるいは社会人としての価値が落ちたように感じてしまいました。そう感じる自分にショックを受けたんです。

安積: 健常者って、まったく大変だね。私は物欲がないから傘と帽子とハンカチは落ちてるものを拾って回せばいいといつも思ってる。服だって何十年も着ているけど、新しいものが欲しいとかほとんど思わないし、流行なんて全然興味がない。消費者として生きなきゃいけないということが私たちの生き辛さの90%を占めていると思う。

私は物欲があまりないから、消費経済のシステムから期待される消費者像には遠い。消費者であるということはエネルギーを吸い取られて無駄を生きさせられてるように感じる。

「迷惑」の言葉こそが最悪の迷惑

――自分が障害者になるまで「人に助けてもらう必要がない生活」をしていました。けれど今は一歩外に出たら人に助けてもらわないと困ることがたくさんあります。だから助けてもらうし、助けてもらったら「ありがとうございます」とお礼を言います。

助けてもらうのはありがたいし、感謝の気持ちも本当ですが、時々とても疲れるんです。何回も何回もありがとうという自分に。言わなければ言わないで、「助けてもらったのに感謝も知らないのかお前は」と言われるのではないかと思ってしまう。健常者だった時には想像もしなかった「しんどさ」に、日々直面しています。

安積: 私は生まれたときから人と違う身体だったから、ちいさいときから「ありがとう」を強制されてきました。特に施設は「強制感謝」の日々。たとえばおしっこをしたくても、我慢に我慢を重ねてやっと尿瓶を持ってきてくれたと思ったら「ありがとうは?」と言われるんです。「ふざけんな、早くもってこい」と言いたいけど、子どもだった私にはとても言えなかった。

20代でアメリカに行ったときに驚いたのは、「ありがとうと言いすぎだ」と叱られたこと。なのに日本に帰ってきてたまに「ありがとう」を言い忘れると、「遊歩ってありがとうと言わないよね」なんて言われたり。

娘を育てるなかでは「ありがとう」は絶対に強制しなかった。「ありがとうと言いたくなったらいえばいいよ」と伝えました。それが人間の自然な本質だと私は思うから。とにかく「ありがとう」を強制される必要なまったくないし、人に強制する必要もない。お互いに言うことで気持ちよければそれでいいと思いますけど。

――健常者は助ける人、障害者は助けられる人という見方が私の中にあるし、社会の中にもあると感じます。

安積: 私は「私に声かけられたほうがうれしいに決まってる」といつも思ってるんですよ。ここに来る途中、電車の乗り換えをするのに階段しかない駅があったんです。駅員さんに車椅子の介助を頼んだんですけど、全然手伝う気がないのがすぐにわかりました。「昇降機があるけど時間がかかります」なんて言うんだから。

「そんな暇はないし寒いし嫌だよ」と思って、「わかりました」とその場を離れました。階段の前で「手を貸してくださ―い」と呼びかけたら、止まってくれた人が何人かいました。「何をすればいいですか?」と聞いてくれたから、一人に荷物を持ってもらってあとの二人に車椅子を抱えてもらって階段を降りたんです。

こういう時、みんなうれしそうですよ。人は本来、助け合いたいんです。「迷惑」という言葉こそが最悪の迷惑なんですよ。

私は時間やエネルギーを私に使ってもらうことに関して申し訳ないと思ったことはありません。絶対手伝ってほしくない人まで手伝ってく声をかけられるのを待っていると思ったほうがいいですよ。

――絶対手伝ってほしくないのはどういう人ですか?

安積: 酔っ払っている人やお相撲さん、ハイヒールの人は困ります。お相撲さんは自分の足元が見えないじゃないですか。酔っ払っている人も感覚が鈍っていますよね。「大丈夫大丈夫」と言うんですけど、「大丈夫か大丈夫じゃないかは君たちが決めるな」と言いたい。

――自分はあくまでも「助ける側」だと過信されるのは怖いですね。

安積: でもまあ、とにかくこうして話せるのがいいんじゃないかな。人と違う身体をどう楽しむかということをみんな考えたらいいと思いますよ。

人間の本質は争うことではなく、助け合うこと

――安積さんはご自分の身体を「争えない身体」と表現されています。障害のある身体ではなく「争えない身体」というのがとてもすてきな表現だと思いました。この発想は最初からあったんですか。

安積: いやー、やっぱり娘を生んでからですね。それからあまりに馬鹿げたことがありすぎるのでね。何かと競争したり、できるかできないかで評価したり。それこそ生まれた時から比べられて、評価されて、争わさせられるじゃない? 今日のタイトルにもあるけれど、命に意味や価値があるとしたらまた比べるのが始まるわけだよね。

娘が幼かったとき、楽しく遊んでいる娘に「このなかで一番好きなのは誰?」と聞いたらめっちゃびっくりされて、ものすごいまじまじと私の顔を見て「それって決めなきゃいけないの」と言われてね。その瞬間、あまりの恥ずかしさと衝撃に打ちのめされた。私もやっぱり「比べる」価値観を内面化してたんだよね。すぐに娘に「ごめんごめん!」と謝りました。「どっちが好きかとかどっちがきれいかとかどうでもいいんだよね」と思ってね。

――比べたり争ったりするのが人間の本能だみたいなことがよく言われますね。

安積: 私の中にはない感覚だから、理解できない。もしそれが本能だったら、人間は生きられないと思う。赤ちゃんは「こっちのおっぱいのほうが出そうだからこっちを飲む」とか、そんなこと全然考えてないでしょ。与えられた状況の中で必死で生きていく、その時その時のベストを尽くして生きているわけだから。

闘うのが人間の本能だというのは優生思想であり、経済システムが儲かるための理屈なんだよね。子どもはかけっこして一番になるのが大事だと教えられないと、一番に興味がないと聞いたことがある。元々は一番にならなきゃいけないなんて思ってないから。その話を聞いて、すごく納得した。本能というなら、誰かが倒れるとみんなして寄ってきて助けようとするほうじゃないかな。

――優生思想と経済システムの価値観をがっつり内面化していたことを改めて感じています。ありがとうございました。

違いを超えて出会い、それぞれから見える景色を語り合うことの大切さを感じる時間となった

安積遊歩(あさか・ゆうほ)さんプロフィール

1956年、福島県福島市 生まれ

骨が弱いという特徴を持って生まれた。22歳の時に親元から自立。

アメリカのバークレー自立生活センターで研修後、ピアカウンセリングを日本に紹介する活動を開始。障害者の自立生活運動をはじめ、現在も様々な分野で当事者として発信を行なっている。

著書:『いのちに贈る超自立論ーすべてのからだは百点満点』(太郎次郎エディタタス)、『多様性のレッスン』(ミツイパブリッシング)、『自分がきらいなあなたへ』(ミツイパブリッシング)等