障害者であること 女性であること〜複合差別の真実(リアル) 藤原久美子さん

2025/08/29

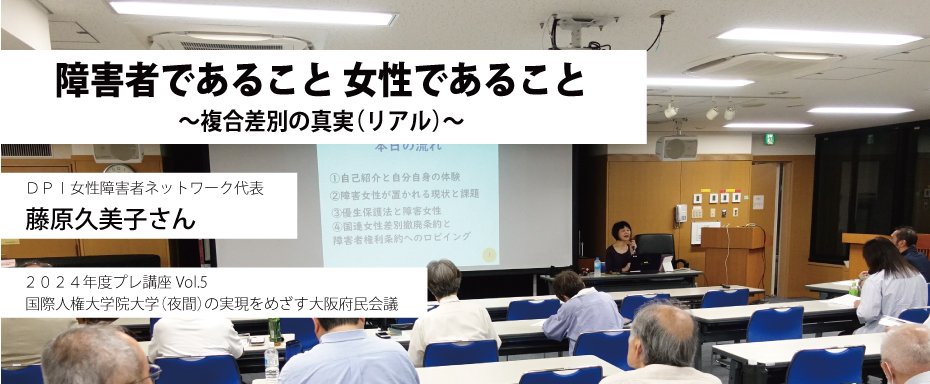

国際人権大学院大学(夜間)の実現をめざす大阪府民会議では毎年様々な切り口で人権をテーマにした「プレ講座」を開講している。2024年度の第5回講座は「障害者であること、女性であること〜複合差別の真実(リアル)」をテーマにDPI女性障害者ネットワーク代表の藤原久美子さんに講演していただいた。その様子を報告する。

34歳で中途障害者となり、自立生活センターと出会う

私はDPI女性障害者ネットワークの代表を務めながら、自立生活センター「神戸Beすけっと」の事務局長として働いています。DPI女性障害者ネットワークとは別にDPI日本会議の常任委員も務めています。

自立生活センターはもともとアメリカで設立されました。障害者自身がどこに住み、何を食べ、つまりどう生活するかを自分で決めるのが自立であり、同じ障害者同士でそれをサポートしようというセンターです。サポートする側される側が対等な立場(ピア:peer)であることを大事にしています。障害のことを最もよくわかっている、すなわち障害者のプロは障害者自身であるという考え方があります。重い障害があっても地域で生活ができる社会の実現をめざしています。

私は1964年、兵庫県神戸市に二人姉妹の長女として生まれました。8歳の時に父が病死し、母はシングルマザーとして働きながら私と妹を育てました。母には「生活保護を受けたくない」という考えがあったので、生活は大変でした。母のしんどさを肌で感じていた私は、子どもの頃から率先して家事をしていました。高校生になる頃には、母子3人分のお弁当を毎朝作るなどは普通にしていました。周囲からは「久美子ちゃんはいいお嫁さんになるよね」と褒められました。女は早く結婚して子どもを生むのが幸せだと言われながら育った世代で、むしろ喜んでやっていたのです。

17歳の時、Ⅰ型糖尿病という病気になりました。医師から高血糖が続くと視覚障害を起こして失明したり、壊疽を起こして手足を切断することもあるといった合併症の説明を受けましたが、私が一番気にしたのは「結婚や出産はできるのか」ということでした。医師に質問すると、「結婚や出産する人はいます。ただあなたは女性だから、子どもは2人までにしなさい。」と言われました。出産が病気の身体に負担がかかるからということではありません。「家族の健康管理をするのは女性。自分の健康管理だけでも大変なあなたが子どもが多いと健康管理までするのは大変でしょう」という話でした。

高校卒業後は就職し、働きながら暮らしていました。ところが34歳になったある日、眼底出血を起こしてあっという間に失明しました。絶望し、病室のベッドで泣く日々でした。その後手術を繰り返し、左目は完全に失明しましたが、右目は弱視という状態までには戻りました。現在、パソコンは白黒反転させたり文字を拡大したりし、音声も聞きながら使うと内容が理解できます。

中途障害者となった時、それまで一緒に生きていた友人知人や家族たちから引き離され、自分だけが下の世界に落ちたように感じました。今後どう生活していったらいいか考えていた時、ライトハウスの存在を知りました。

ライトハウスは障害者の更生施設です。更生という言葉には「そのままの身体では社会になじまないよ、社会に合わせて直さなければいけない」と言われているような気がしたのを覚えています。

大阪ライトハウスで生活訓練を受けたあとピアカウンセリングというものがあるのを知りました。それを仕事にできないかと思い、「自立生活センター神戸Beすけっと」にボランティアとして関わるようになりました。3年間ボランティアをしたあと、ようやくBeすけっとでの就職が決まった時には40歳になっていました。

妊娠・出産をめぐって複合差別に気付く

そのタイミングで妊娠がわかったのです。妊娠した以上は産みたいと思いました。しかし医師からは糖尿病を理由に「障害児を生むリスクが高い」と言われました。母は私自身に障害があるのに育てられるのかと心配しました。

医師も母も「あなたが苦労しないために」と言うのです。心からそう思っているのはわかりましたが、「重い障害があっても地域で当たり前に生きていけるのだと活動している自分がそんな理由で中絶するわけにはいかない」と考えました。なにより「産みたい」という思いが強くあったので、出産を決意しました。

出生前診断も勧められました。もちろん断りましたが、医師の勧めを断るのはとても勇気がいります。何か困ったことがあっても「障害児というのもわかったうえで産んだんでしょう」と言われるだろうと思うとしんどかったです。もっともよく言われたのは「(障害者のあなたが)立派に育てられるの?」です。障害があってもなくても、産まれた子どもを立派に育てられるのかなんて誰にもわからないはず。ところが母親に障害があるということで、「育てられるのか」「責任を持てるのか」と言われてしまいます。

そんな思いをしながら娘を無事に出産しました。これがまた女の子というのがミソで、周りは「良かったね」と言うのです。「女の子だから世話してもらえるよ」と。私の母も娘と会うたびに「ママをよろしくね、ママの面倒を見てね」と言うのですが、私も娘もそれがとても嫌です。

私はできるだけ娘には頼らないようにと思ってきました。必要以上に頑張ってきたという気もします。

もやもやした気持ちを抱きながら娘を育てていた頃、DPI女性障害者ネットワークとの出会いがありました。女性であり障害者であることで、「特に育児の困難について教えてほしい」とアンケートを依頼されました。私はもともと障害がなく、障害を持ってから周囲の態度が明らかに変わったという経験をしました。白杖を持っているだけで周りが腫れ物に触るような空気感に変わったり、友人と一緒に買い物に行くと店員さんが友人にしか話しかけなかったりと、明らかに障害者でなかったときとは違います。

一方、「女性であることでの困難」と言われると、あまり感じたことがありませんでした。その理由については思いあたることがあります。シングルマザーだった母は、理不尽な目に遭っても「私が女に生まれたのだから仕方がない」と考える人でした。私もいつの間にか同じように考えるようになっていたのでしょう。そんな私が、障害をもつまでは「子どもを産め」と言われ、障害をもったとたんに「産むな」と言われました。「これはなんでしょうね」という話をしたら、「それこそが障害女性の複合差別です」と教えてくれました。そこで初めて自分が女性としての生きづらさを抱えてきたことに気がついたのです。

障害女性が直面する複合差別、交差的差別とは

DPI女性障害者ネットワークは1986年に結成されました。もともとは優生保護法の撤廃と障害女性の自立促進を目的としています。障害女性たちのゆるやかなつながりなので、事業所などは設けていません。

さきほど複合差別という言葉を出しましたが、障害のある女性の複合差別とは、女性であり障害者であることで、性差別と障害者差別の両方を受けることになり、その困難が幾重にも重なり、複雑に絡み合ってその解消がさらに困難になることです。交差的差別ともいい、英語ではインターセクショナリティといいます。

障害女性が直面する複合的あるいは交差的差別とは、具体的にどんなものでしょうか。

前述したDPI女性障害者ネットワークのアンケートでは、答えた87人のうち3分の1にあたる35%の人が何らかの性被害を受けていたことがわかりました。たとえば家庭で介助を受けるなかで被害に遭ったり、療養所など閉鎖的な生活空間で入浴やトイレの異性介助を受けざるを得ないことがあります。「仕事だから大丈夫」「気にするほうがおかしい」と言われることが多いのですが、実際に性被害が起こっています。しかし訴えても相手にしてもらえなかったり、被害を受けても「仕方がない」とあきらめている女性もいます。

障害女性の就労率や収入の低さも問題です。そもそも障害者の収入に関するデータはほとんどありません。男女差を見るデータはさらにないのですが、ある地域の収入格差を調べたところ、障害女性の年収は100万円に満たない状況でした。これは障害基礎年金の金額とほぼ同額です。私のように働いている人も入っているので、障害基礎年金を自由に使えていない人もいると推測されます。

閉鎖された生活空間や人間関係、さらに収入もないなかでは、性被害に遭っても自分の人権が侵害されていると認識できたり声を挙げて受け止めてもらえる状況ではないということです。これが障害女性が直面する複合的、あるいは交差的差別の実態の一例です。

生と生殖に関する健康・権利(リプロダクティブヘルスライツ)を否定する発想を許さない

障害女性に深く関わっているのが優生保護法です。1948年から施行され1996年まで続きました。「この法律は、優勢上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする」という第一条の文言を初めて読んだ時には驚きました。

日本には100年以上前にできた刑法があり、その中に堕胎罪があります。中絶した女性と医師が処罰されるわけです。敗戦後のベビーブームで食料が足りなくなった時、人口増を抑えるために堕胎罪はそのままに中絶できる要件を定めたのが優生保護法です。女性差別を温存したまま、さらに障害者差別を加えた、まさに複合差別の法律です。障害者は不良な子孫だと位置づけ不幸な存在だとしました。

こんな法律の中でも子宮摘出などは禁止されていましたが、実際には障害女性に対して子宮摘出やコバルト照射、放射線照射など違法な手術が行われていました。月経介助の負担軽減のためです。施設入所の時に自分で月経の始末ができないものは入所させないと言われ、こうした手術を強要されました。親のほうも手のかからない障害者が可愛がられるからあなたのためにと子どもを説得しました。本人に無断で行われたこともありました。優生保護法は1996年に母体保護法として改正されましたが、強制的な不妊手術や中絶は今も続いています。

優生保護法や母体保護法の発想はリプロダクティブヘルスライツ(性と生殖に関する健康・権利)を否定するものです。障害者権利条約第23条に「障害のある人が、子どもの数および出産間隔を自由にかつ責任を持って決定する権利、ならびにその年令に適した方法で生殖・出産および家族計画に関する情報および教育にアクセスする権利を認めること。また、障害のある人がこれらの権利を行使することを可能とするために必要な手段を提供すること」とあります。私が妊娠した2004年は優生保護法がなくなってから8年も経っていましたが、まだ中絶を勧めたり立派に育てられるのかと問われるような空気でした。

1994年9月、カイロで行われた「国際人口・開発会議」NGOフォーラムで、障害女性である安積遊歩さんが優生保護法について発言し、海外メディアでも大きく取り上げられ問題になりました。それを契機に優生保護法改正の動きが出てきたのです。DPI女性障害者ネットワークの他、障害者団体や精神障害者の家族連絡会など、多様な団体から意見書が出されました。そして1996年母体保護法が成立しました。

1997年スウェーデンなど北欧でも行われていた強制不妊手術が国際的に問題になりました。海外では国による謝罪や補償がされました。日本では97年、優生手術に対する謝罪を求める会が結成されました。翌98年DPI日本会議が国連にレポートを提出し国連から日本に勧告が出されました。以降、3度にわたって勧告を実施するよう勧告を受けていますが、日本政府は「当時は厳正な手続きをへて合法的に行っていた。遡っての謝罪はしない」という見解を出しています。

こうした日本政府との闘いは続きました。国際的な流れを受けて2022年5月、優生保護法の全面解決をめざす全国連絡会(略称・優生連)が結成され、全国で国賠訴訟が起こされました。2024年7月3日、最高裁で原告側全面勝訴の判決が出ました。立法目的が憲法違反であることを裁判官の全員一致で認める画期的な判決でした。

障害女性の課題をメインストリームに

現在、優生保護法はありません。しかし改正された母体保護法にも問題があることは前述したとおりです。また障害者、特に障害女性をめぐる複合差別の視点がしっかり組み込まれた法律はありません。例えば第5次障害者基本計画やジェンダーの基本計画などには「多様な人々」とは書かれていますが、障害者は「世話をされる人」「養護される人」といった位置づけであり、障害のない人と対等な立場では書かれていません。「障害者」としての法律はどうかというと、今度はジェンダー視点がほとんどなく、DVや性被害に関する視点もまったく入っていません。ジェンダーにしろ障害者にしろ法律や施策の立案や執行には障害女性の視点が不可欠です。優生保護法で否定された障害女性のリプロダクティブ・ヘルス・ライツを回復するためにも。

障害女性の課題は社会の縮図です。障害があり女性であることによってより困難な状況に置かれているのです。社会の中のほんの一握りの人たちの問題ではありません。障害のない女性だけでなく、障害のある男性にとっても障害のない男性にとってもすべての人にとって住みよい社会にしていくために私たちは障害女性の複合差別という問題をメインストリームにと考えています。