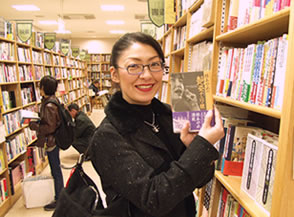

朝日新聞に連載したエッセイをまとめた自著

「桂あやめの艶姿ナニワ娘」を手に

一門ファミリーというのがある落語家の世界は、上下関係のある縦社会です。一日でも早く入門した者が先輩だとか、師匠より後から箸を付けて先に置くとか。厳しい厳しいと言われるけど、これって一般社会の常識と同じでしょう? そんなような、教えてもらったことも全部含めて、文枝一門ファミリーは私にとって本当に居心地がいい場所です。落語家とはという、居場所の柵の大きさがちょうど良かったんでしょう。文枝師匠には、落語が男の世界だという固定観念に縛られることなく育ててもらったから、一門の中ではなぎ倒したくなる柵も別段ありませんでしたし(笑)。周りの男の人たちは「女の子の前でエッチな話をしたらあかんのかな」と気遣ってくれたり、その気遣いにこちらが気を遣ったり、疎外感を覚えたこともありましたが、そういうのは慣れです。今では何にも気にならないですね。

けれども、柵といえばこんなことを思い出します。私は若い頃から、地味な着物が好きだったんです。ところが、着物の売り場に行って、江戸前の紺色の縞柄や無地のものを買おうとすると、おばちゃんの店員さんたちの“ディフェンスチーム”が、「ダメ。紺や緑はおばちゃんの色。若い子はピンク、オレンジ、赤の花柄の着物を着ないと、お母さんが悲しまはるよ」です。「女の子は」「若い子は」と決めつけられる。私は、そういうのがすごくイヤだったんです。ディフェンスチームに立ちはだかられると、私は余計にそのディフェンス柵を倒したくなる。おばちゃんらが、「ぎゃー」と嫌がるくらいの格好をして闊歩したくなる(笑)。固定観念を気にしないでやってきました。

居心地良さと自立の関係は・・

もっと言えば、その着物は、自分の稼いだお金で買うのだから文句は言わせないと、私は思う。親にせよだんなさんにせよ、誰かに自分が飼われているのだったら、その人の言うことを聞かんとアカンでしょう? 私、そういうのが嫌いなんです。「この家を放り出されたら一人で生きていかれへんから、おとうさんの浮気も我慢する。ストレス解消のために服を買うのが精一杯」みたいな専業主婦の人たちが少し前まで多かったけど、私はそういう生き方は違うと思う。自分のやりたいことをやろうと思ったら、自分で稼いで自由になるお金を持たなあかん、自由な時間を作るためにやりくりをしないとあかん、と思うんです。

もっと言えば、その着物は、自分の稼いだお金で買うのだから文句は言わせないと、私は思う。親にせよだんなさんにせよ、誰かに自分が飼われているのだったら、その人の言うことを聞かんとアカンでしょう? 私、そういうのが嫌いなんです。「この家を放り出されたら一人で生きていかれへんから、おとうさんの浮気も我慢する。ストレス解消のために服を買うのが精一杯」みたいな専業主婦の人たちが少し前まで多かったけど、私はそういう生き方は違うと思う。自分のやりたいことをやろうと思ったら、自分で稼いで自由になるお金を持たなあかん、自由な時間を作るためにやりくりをしないとあかん、と思うんです。

そのためにも、やる時はやる。頼まれたことは責任を持ってやる。私、3年前のある夜、階段を踏み外してあばら骨を折り、痛みで目が覚めた翌日、9時の新幹線に乗って、午後から埼玉の高座で落語を2本演じる予定が入っていたんです。折れたあばら骨は痛いが、物につかまれば立ち上がることができるし、手すりを持てば歩ける状態だったから、行ける、と(笑)。コルセット代わりに帯をしっかり締めて、予定をきっちりこなしましたよ、その日。私は、自分がまったく口を聞けないとか、ベッドにくくりつけられているとか、意識がないとかでない限り、どんな手を使ってでも高座に出るぞ、と思っているんです。