世界の潮流でもあり、また1974年の東京丸の内での三菱重工ビル爆破事件で多数の死傷者が出たことがきっかけとなって、1981年にようやく日本にも「犯罪被害者給付制度」ができた。しかし、障害の重さによって受け取れる人が非常に限られていたり、遺族給付も少額で、2000年度で被害者に支払われたのは、わずか5億6800万円。これに反し、加害者への国の負担金は、2000年度の国選弁護士報酬だけで57億1100万円、食費、医療費、被服費などを含むと、なんと427億9100万円もが支給されているのである。

世界の潮流でもあり、また1974年の東京丸の内での三菱重工ビル爆破事件で多数の死傷者が出たことがきっかけとなって、1981年にようやく日本にも「犯罪被害者給付制度」ができた。しかし、障害の重さによって受け取れる人が非常に限られていたり、遺族給付も少額で、2000年度で被害者に支払われたのは、わずか5億6800万円。これに反し、加害者への国の負担金は、2000年度の国選弁護士報酬だけで57億1100万円、食費、医療費、被服費などを含むと、なんと427億9100万円もが支給されているのである。

加害者は逮捕されると国費で弁護士がつけられ、治療費や衣食住の全てを国が負担するなど、憲法や法律で多くの権利が与えられているのに対し、被害者には何の権利もなく、治療費、生活費、弁護士費用などすべて自己負担。何の落度もなく事件に巻き込まれ、傷つけられ救急車で運ばれても、その費用まで自己負担となるのである。2001年には、法律改正で給付金が引き上げられ、直後の治療費は出るようになったものの、それでもまだまだ十分とはいえないのが現状だ。

そうした中、法的にもここ数年でようやく被害者保護に光があてられるようになってきた。2000年5月に関連する立法「犯罪被害者保護三法」ができ、(1)法廷外の別室で、ビデオリンク方式により証言ができる、(2)刑事裁判で、被害者が優先的に傍聴できる。刑事事件の記録を被害者が入手できる。(3)検察審査会に被害者や遺族が申し立てができる。(4)法廷での証言時に、バーの中でつきそいができる。被告人や傍聴人に顔を見られたくない場合は衝立てができることなどが決まった。

しかし、「これらにも大きな限界がある。保護三法とは、保護という言葉で象徴されるように恩恵でしかなく、被害者の権利を認めるものではいっさいないんです」と垣添さん。世界の趨勢(すうせい)は、犯罪被害者に法的な権利を認め、それを確立していこうという時代に入っているが、日本ではまだ権利を認めようとせず、近代国家のなかで立ち後れが著しいといわれているそうだ。

国と民間が協力しあっての被害者支援へ

では、被害者にはどんな人権が認められるべきなのか。法的な分野では、刑事訴訟に当事者として入り込むことができるようになることだ。今の日本の構造は、国家が訴追をして被告人を裁判にかける。そして裁判が始まれば、裁判官と検察官、被告人と被告人の弁護人の三者によって行われ、被害者は存在しない。「単なる参考人か、証人という道具に過ぎないんです」と語る垣添さん。こういう法体系は欧米の刑事訴訟法と違い、日本特有のものである。

「私たち法律家としては、何よりも刑事訴訟法を改正して、市民や被害者が欧米並みに参加して検察官とほぼ対等の権利を与えられ、訴追、尋問、証拠申請、裁判官の忌諱(きい)、上訴、意見陳述などを認めるべきだという声があがっています」

「私たち法律家としては、何よりも刑事訴訟法を改正して、市民や被害者が欧米並みに参加して検察官とほぼ対等の権利を与えられ、訴追、尋問、証拠申請、裁判官の忌諱(きい)、上訴、意見陳述などを認めるべきだという声があがっています」

ただ、それを立法化するためには、50年余りの間培ってきた刑事訴訟法の体系を崩さなければならないため、一朝一夕にはいかないだろうという。だが、世論の力が強くなれば、何かは動いていく。昨年6月、21世紀の司法制度を展望し、検証する司法制度審議会が立ち上げられ、司法改革推進本部ができて、司法制度の改革の立法が検討されているが、犯罪被害者については具体的な提言や施策は発表されていない。

また経済的な面では、加害者はほとんどの場合、被害者への損害賠償金の支払い能力がない。本来、加害者から取れない場合は国が援助をすべきなのだが、日本ではそれが非常に弱いのが現状だ。たとえばフランスの場合、全損害額を上限なく国が保証している。

垣添さんはいう。

「ただ、私は国が担う分野と、民間が担う分野の両方が必要だと思う。被害者支援は国に任せるだけではなく、民間がきめ細かに接するヒューマンケアという分野がかなり多い。国は人材の提供、物的施設も提供できる民間支援のための金を出してくれればいい。その金を受けてボランティアや専門家を養成し、総合的な支援ができる民間の団体をつくり、犯罪が起きれば警察と連携して、被害者のニーズの合わせた多様な支援をしていく。それが基本的なスタイルであり、欧米では20年以上前から定着しているのです」

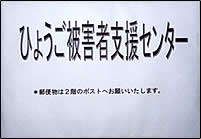

被害者もメンバーに加わった「ひょうご被害者支援センター」

日本でも、ここ数年、民間の支援者組織が全国に30カ所近く設立されている。垣添さんが理事を務めるNPO法人「ひょうご被害者支援センター」も、2002年1月にスタートし、6月にNPO法人化したばかり。センターの理事13人には弁護士、臨床心理士、精神科医らだけでなく、全国でも初めて被害者の遺族として高松由美子さん、須磨区の児童連続殺傷事件の被害男児の父・土師守さんも加わっている。

ひょうご被害者支援センターの事務局長・中川ふみさんは、「被害者がどのような支援を求めているのかを、支援者がおもんばかって活動していくというのが、これまでのパターンでした。それを、支援の必要性を感じている被害者ご本人から聞けたらということから高松さんらに参加していただくことになりました」と話す。

現在の支援活動としては「電話相談」の他、臨床心理士や弁護士による「面接相談」、「カウンセリング」を行っており、必要に応じては、事件発生時には心理面や生活面の援助とともにマスコミなどの対応にあたる危機介入支援員の派遣など「直接支援」も行っている。また、県公安委員会には、事件発生初期の段階で被害者の意向にそって事件の概要を警察が知らせることができる「犯罪被害者等早期援助団体」としての指定を受けることを視野にいれて活動している。

電話相談には、トレーニングを受けたボランティアスタッフ50人が対応。相談内容によっては切羽詰まっての弁護士の依頼やDVの被害者から至急を要する相談などもあり、高度な技術も要求される。特に直接支援は、被害者の心に寄り添うだけではなく、被害者が今、何を必要としているかを察知して、その情報を提供するなど一歩踏み込んだ支援力が要求されるそうだ。また、警察から依頼があればカウンセラーを派遣したり、センターの相談日を知らせたりなど、警察と連携しての支援活動も行われている。

「これまでの例としては、事件発生直後に警察の要請を受けて、理事の一人、高松さんが支援のために被害者宅を訪問。被害直後の混乱した時期に、被害者ご本人が行くことで被害者の不安感は多少なりとも軽減されたと思います」

他に、殺人事件後、重傷を負った被害者に通院先の病院からカウンセリングが必要と判断され、警察でカウンセリングを受けることになったが、警察に直接行くのは敷居が高いという被害者の気持ちを考慮し、同センターが警察と連携して行った例もある。

まだスタートしたばかりのセンターとしては、「支援先進国の良さを学び、日本社会にあった活動をいかにコーディネートしていくかが今後の課題です」と中川さん。「加害者に刑罰で科される罰金や刑務作業での労作賃金をプールし、国家予算として被害者支援団体に助成金を出すなど、被害者のために使う制度があるアメリカなどはいい例だ」そうだ。

「日本に、そうした制度を取り入れる流れをつくるためにも、センター事務局でもしっかりとした財政基盤づくりに励んで、いい活動を続けていきたい」と今後の活動への意欲を語った。

|

|